SOLHYD

Aperçu

Stockage solide de l’hydrogène: nouvelles stratégies, nouveaux matériaux

Dr Patricia de RANGO

Institut NEEL

SOLHYD s’intéresse au stockage en milieu solide, qui présente des avantages majeurs en matière de compacité et de sécurité.

Le projet s’appuiera sur une stratégie de recherche originale basée sur des approches numériques pour développer de nouveaux matériaux présentant des capacités massiques supérieures à 3% en masse, dans des conditions de température et pression modérées. Plusieurs familles de matériaux seront explorées.

Le projet s’appuiera sur une stratégie de recherche originale basée sur des approches numériques pour développer de nouveaux matériaux présentant des capacités massiques supérieures à 3% en masse, dans des conditions de température et pression modérées. Plusieurs familles de matériaux seront explorées.

Mots clés : Stockage, Hydrures régénérables, Hydrures métalliques, Hydrures complexes, Matériaux d’adsorption, Stockage solide de l’hydrogène

Actualités

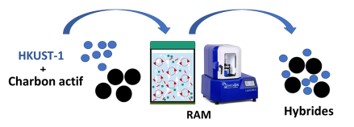

Stockage d’hydrogène dans des matériaux solides hybrides

synthèse de matériau hybride MOF charbon actif par RAM …

Interview de Fermin Cuevas par le magazine TECHNIQUES de l’INGENIEUR

Le magazine d’actualité de Techniques de l’Ingénieur a interviewé Fermin Cuevas, directeur de recherches au CNRS et responsable …

Tâches

Nos recherches

Travaux sur les hydrures régénérables

Ces hydrures à forte teneur en hydrogène nécessitent des traitements spécifiques dits de régénération, après un premier cycle de déshydrogénation. Nos recherches viseront une meilleure compréhension des processus de déshydrogénation par thermolyse ou hydrolyse et des processus de régénération, pour identifier les compositions les plus prometteuses.

Travaux sur les hydrures métalliques

Nous nous intéresserons au stockage réversible de l’hydrogène dans des composés à liaison métallique, présentant une capacité de stockage élevée dans les conditions normales de température et de pression, une bonne stabilité chimique lors des cycles d’hydrogénation et un coût de production raisonnable. Trois familles de matériaux seront étudiées :

- des composés intermétalliques à base de magnésium

- des composés d’intercroissance à base de lanthanides et métaux de transition,

- des alliages multi-constituants à haute entropie

- des composés intermétalliques à base de magnésium

- des composés d’intercroissance à base de lanthanides et métaux de transition,

- des alliages multi-constituants à haute entropie

Travaux sur les matériaux à forte capacité réversible de stockage

Notre objectif est de privilégier l’utilisation d’éléments légers (B, C, Mg et Si) dans des composés à liaisons iono-covalentes et des matériaux d’adsorption susceptibles de réagir réversiblement avec l’hydrogène, pour trouver de nouveaux matériaux à forte capacité massique (supérieure à 3 % en masse à température ambiante). Nous travaillerons sur 3 types de matériaux :

- des composites LPSO-Mg et hydrures à structure pérovskite

- de nouveaux hydrures complexes

- des matériaux poreux et composites à forte capacité réversible d'hydrogène

- des composites LPSO-Mg et hydrures à structure pérovskite

- de nouveaux hydrures complexes

- des matériaux poreux et composites à forte capacité réversible d'hydrogène

Le consortium :

6 laboratoires académiques, 2 instituts du CEA

Des attendus scientifiques

Le projet SOLHYD a pour ambition de trouver de nouveaux matériaux permettant le stockage solide de l’hydrogène. Les principales caractéristiques recherchées sont des capacités massiques élevées à des températures d’opération proches de l’ambiante. La méthodologie de recherche s’appuiera sur des outils de modélisation numérique prédictifs permettant le criblage des matériaux, l’identification de nouvelles compositions et l’appréhension de leurs propriétés. Les nouveaux matériaux ainsi identifiés, dont un certain nombre de paramètres aura été caractérisé (composition, structure, catalyseurs, défauts, taille, confinement, porosité) seront ensuite élaborés par des méthodes de synthèse adaptées et innovantes. Les techniques de pointe employées pour leur caractérisation physico-chimique et la détermination de leurs propriétés de stockage permettront une maîtrise complète de leurs propriétés thermodynamiques, la compréhension des mécanismes réactionnels et la réversibilité ou régénération des produits de réaction. Des matériaux capables de stocker plus de 3 % d’hydrogène en masse et plus de 71 g d’hydrogène par litre dans les conditions normales de température et de pression (soit une densité supérieure à celle de l’hydrogène liquide) sont visés.

Impacts environnementaux

Fournir une solution de stockage de l’hydrogène compacte, efficace, et opérant sous des conditions de pression et température compatibles avec des applications tant stationnaires que de mobilité lourde.

Développement de compétences

16 doctorants et 5 post-doctorants

Réalisations 2023

Pour l’ensemble des familles de matériaux étudiées, les objectifs de capacité massique à température ambiante fixés pour la deuxième année du projet ont été atteints. Des défis restent toutefois à surmonter pour ce qui concerne la capacité volumique et la pression d’opération des matériaux de stockage ainsi que l’efficacité énergétique des procédés de régénération. A noter l’utilisation de technique de criblage et de DFT pour prédire la stabilité d’alliages à haute entropie quinaires. Quelques 200 compositions ont été identifiées, l’analyse sera poursuivie en faisant appel au Machine Learning.

Réalisations 2024

Une approche électrochimique a été mise en œuvre pour étudier les possibilités de régénération d’hydrures complexes tels que LiAlH₄ et LiBH₄ dans des conditions douces (faible énergie, température ambiante et pression modérée). Bien qu’une réactivité plus rapide soit observée sous H₂, aucune formation directe d’hydrures n’a été détectée. En revanche, le LiH a été synthétisé avec succès à partir de sels de lithium, ouvrant la porte à des voies de régénération plausibles impliquant le LiH ou d’autres hydrures alcalins comme intermédiaires.

Plusieurs nouveaux alliages à haute entropie à base de Ti, V, Cr, Nb et Mo ont montré des propriétés d’absorption remarquables, avec une capacité réversible de l’ordre de 2.0 % massique et une capacité volumique de 95 g/L après 20 cycles absorption/désorption à 25°C.

En combinant approche numérique de type DFT et apprentissage automatique (Machine Learning), 9 compositions de structure BCC ont été prédites parmi les plus prometteuses et vont être synthétisées par différents partenaires.

Le broyage mécanique a conduit à la synthèse de nouveaux amidoboranes bimétalliques à base de Mg dont les capacités massiques de désorption sont comprises entre 5 et 10 % m. Ces composés présentent une diminution du caractère exothermique de la réaction de désorption, et une assez bonne pureté de l’hydrogène désorbé.

Concernant les matériaux poreux, l'hybridation des MOFs avec des matériaux carbonés a permis d’augmenter les capacités d'adsorption. Néanmoins, les performances les plus élevées ont été obtenues avec des charbons activés (5,8 % m. et 14,5 gH₂/L à -196°C et 10 bar), révélant le rôle crucial de la densité apparente par opposition à l'accent traditionnellement mis sur la surface spécifique des charbons activés.